Featured Labs

情報工学分野別展示

研究室紹介

各分野の研究室を紹介

情報工学部の4分野の代表的な研究室を各ブースにてご紹介します。

志望類、志望分野が決まっていない方は、ぜひご参加ください!

時間

10:00~15:00

※12:00~13:00は分野によって昼休憩の場合あり

会場

講義棟

知能情報工学分野 4階

電子情報通信工学分野 3階

知的システム工学分野 2階

生命情報工学分野 1階

研究室見学ツアーも実施!

電子情報通信工学分野、知的システム工学分野、生命情報工学分野では、

実際に学生が研究している研究室の見学ツアーを行います。

オープンキャンパス当日に整理券を受け取った方のみ参加可能です。

整理券配布

8:40~9:20(先着順)

配布場所

500人講義室

集合時間

電子情報通信工学分野 ①10:30 ②11:15 ③13:30

知的システム工学分野 ①10:45 ②11:30 ③13:45

生命情報工学分野 ①11:00 ②11:45 ③14:00

知能情報工学分野

会場:講義棟4階

データサイエンス・AIコース

大西圭研究室

1402講義室

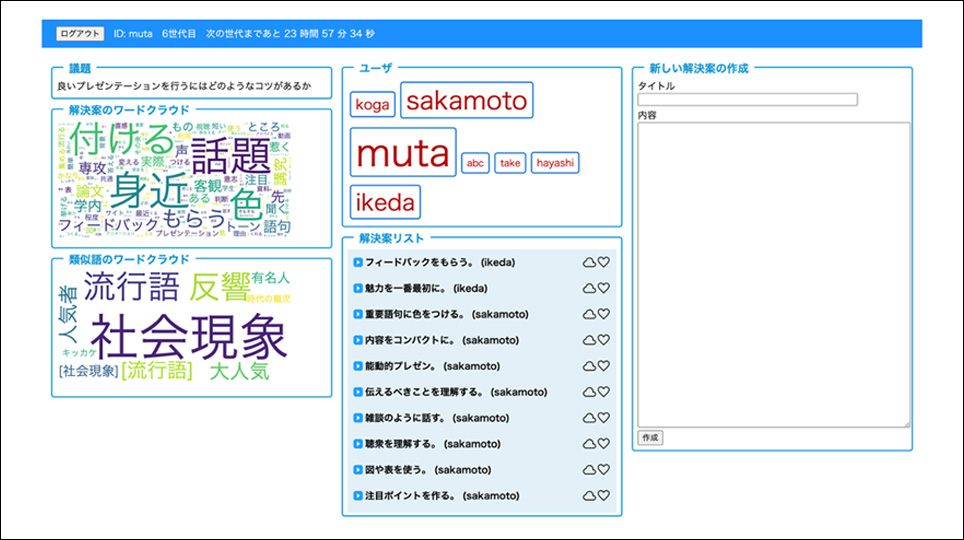

Web上の人々による進化的な問題解決支援システム

生物の進化にヒントを得た最適化の方法は、進化計算と呼ばれます。進化計算は、生物界の適者生存のように、問題に適した複数の解を選び、それらから新たな解を作ります。これによってより良い解が得られることが期待できます。この進化計算を人間社会の問題に対して人々で実行すれば、人々にとってより良い解決案が得られます。

オープンキャンパスでは、人々が進化的な方法で問題解決するためのWebシステムを紹介します。

データサイエンス・AIコース

本田あおい研究室

1405講義室

数学でAIの仕組みを解き明かす

AIは次々と進化を遂げ私たちの生活やビジネスに浸透していますが、その仕組みについてはわからないことがたくさんあります。

本田研究室では、情報工学と数学的解析を組み合わせて、AIの仕組みの解明に取り組んでいます。そしてAIを使って世の中の様々な問題をより本質的な手法で解決することが目標です。

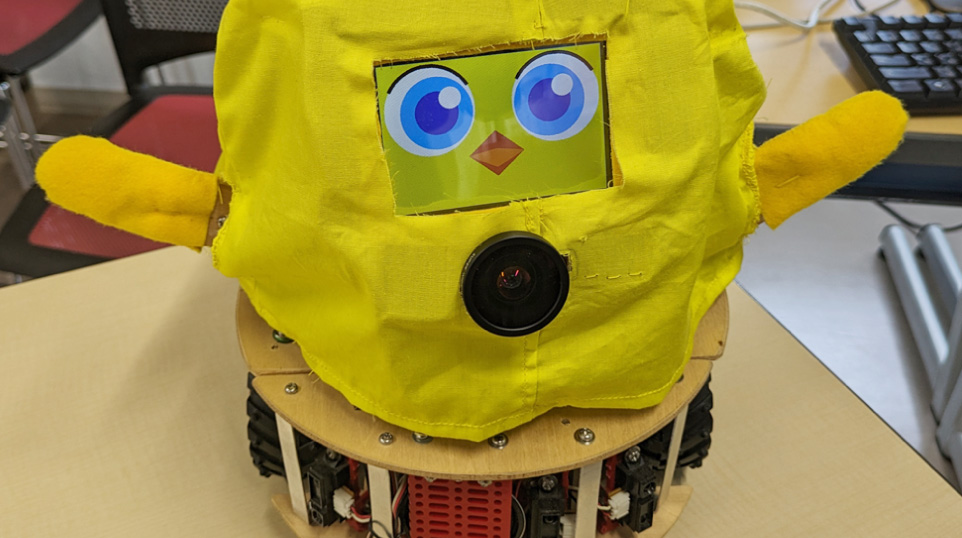

展示では、AIの仕組みや最新技術の解説、AIによる画像認識の実演を行います。また、一日研究生兼応援隊長のロボットぴよちゃんが研究室メンバーと一緒に本田研究室の紹介を行います。

AI・メディア情報学コース

尾下真樹研究室

1404講義室

仮想人間の実時間アニメーション技術

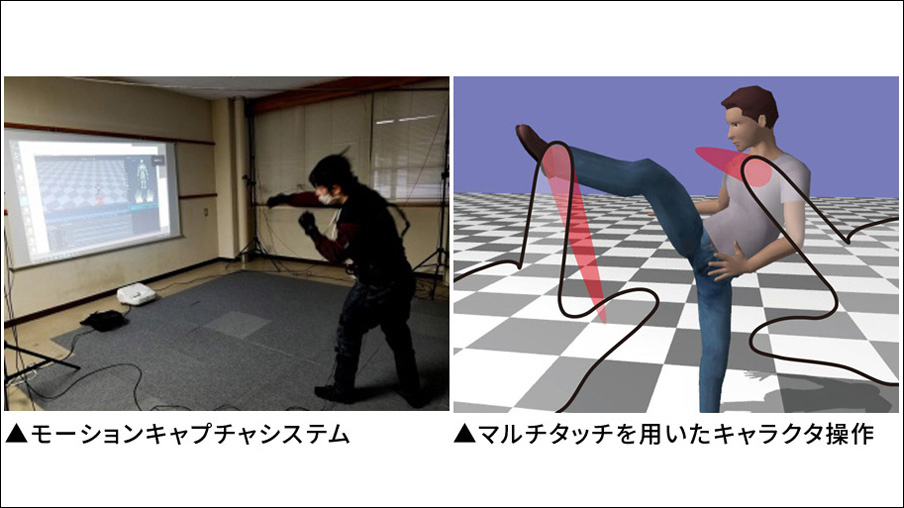

尾下研究室では、コンピュータゲームなどへの応用を目的とした、仮想人間(キャラクタ)のアニメーション技術を研究しています。

具体的な研究テーマとしては、キャラクタの動きを利用者が直感的に操作するためのインターフェース、キャラクタの自然な動作を動的に生成・制御する技術、衣服・髪・皮膚の実時間シミュレーション技術、誰にでも簡単に使えるアニメーション制作システムの開発、などがあります。

これらの技術を応用したソフトウェアや、モーションキャプチャシステムのデモを展示します。

AI・メディア情報学コース

大北剛研究室

1403講義室

LLM、生成AIの研究

人工知能は1950年代に始まったが、機械学習的な構築を行う深層学習が、最近では、これこそ人工知能と呼ばれる。さらに、この深層学習は、ChatGPTの登場と共に、古い深層学習と新しい深層学習の2つの区分される。CNNやRNNを古い深層学習として、トランスフォーマーや拡散モデルを新しい深層学習として。

本展示では、大北研究室でのLLM/生成AIの研究を紹介すると同時に、深層学習の変遷について説明します。

ソフトウェア情報学コース

光來健一研究室

1401講義室

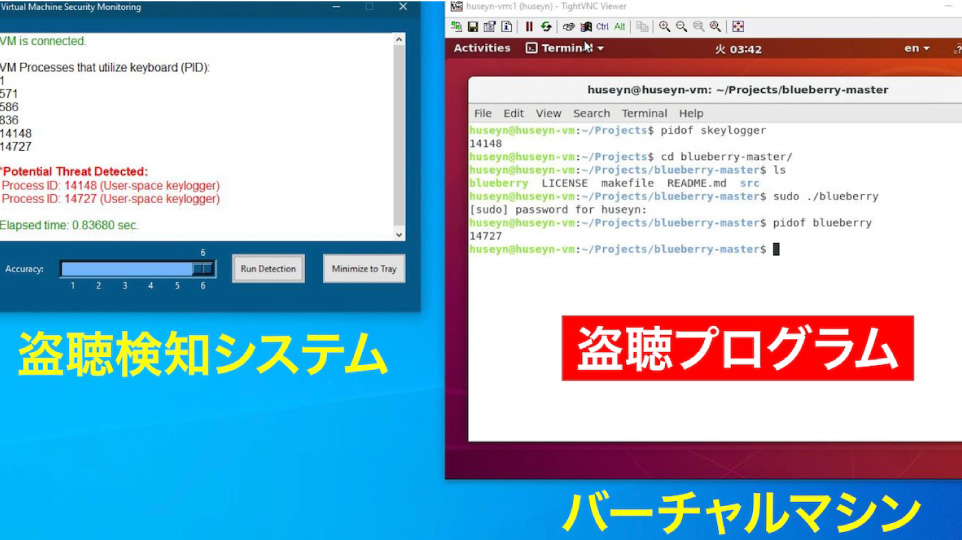

バーチャルマシン内の盗聴プログラムの安全な検知

私たちの研究室では、バーチャルマシンを使って安全安心な情報システムを作ることを目的としています。バーチャルマシンとは、コンピュータの中に作り出される仮想的なコンピュータのことです。特に、バーチャルマシンの挙動を安全に監視する技術の開発に力を入れています。

オープンキャンパスでは、ニューヨーク市立大学との共同で開発した、バーチャルマシンの中に仕掛けられた盗聴プログラムを安全に検知する技術について紹介します。

電子情報通信工学分野

会場:講義棟3階

見学ツアーあり

情報ネットワークコース

荒木俊輔研究室

1302講義室

情報セキュリティ=インターネットを陰で支える要素技術

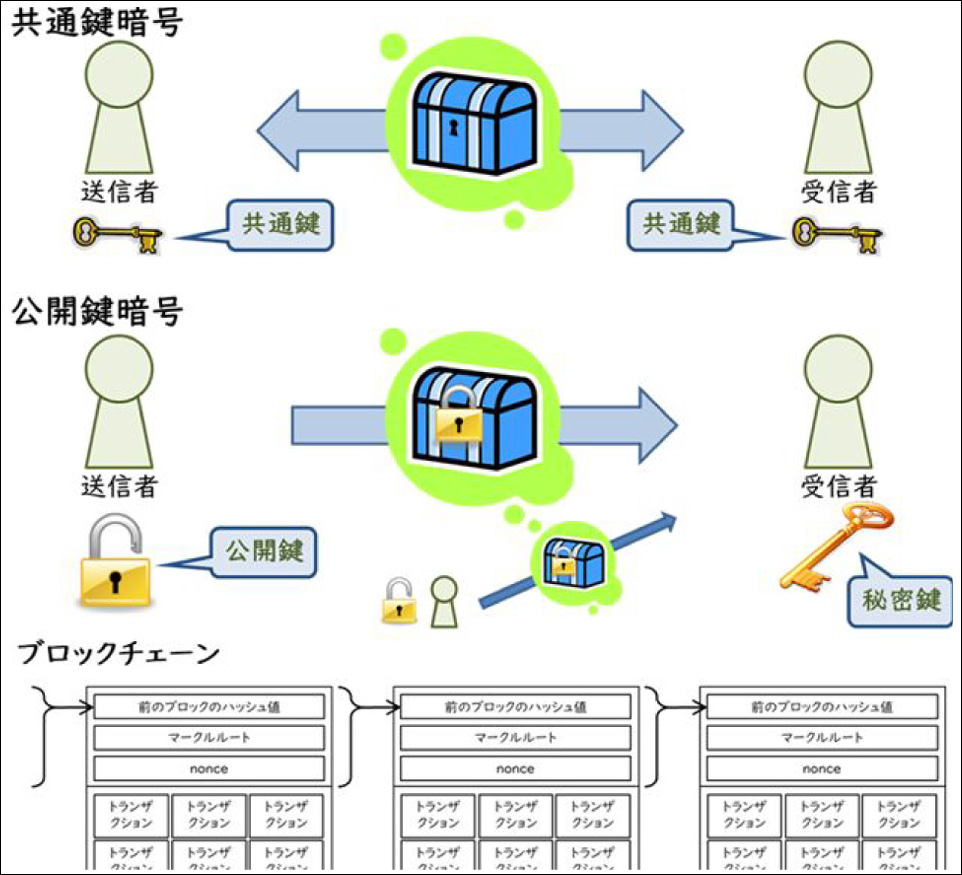

欠かせない社会インフラの一つであるインターネットを安心・安全に利用するためには、情報セキュリティ技術が非常に重要な地位を占めます。

我々の研究室では、公開鍵暗号、デジタル署名、擬似乱数生成などの基礎技術、長期間の情報保存のためのブロックチェーン技術、IoT環境での情報セキュリティ技術、機械学習を用いた暗号技術の安全性評価など、多岐にわたった情報セキュリティ技術に関する研究を行っています。

情報ネットワークコース

李旻哲研究室

見学ツアー対象

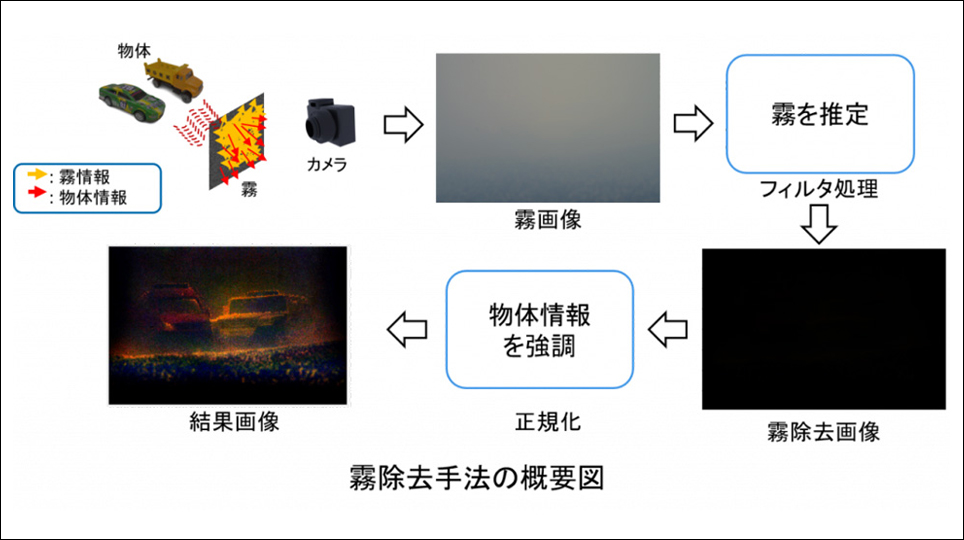

見えない物体を可視化しよう!

運転時の霧や火災時の煙など、私たちの日常には視界を遮られる場面があります。そこで私たち李研究室では、霧や煙のような散乱媒体によって見えなくなった物体を可視化する研究を行っています。また、細胞を3次元で観察することで、病気の早期発見や正確な診断を目指す研究にも取り組んでおり、医療・自動運転など幅広い分野で研究を行っています。

今回のオープンキャンパスでは、実験室で霧除去のデモを行います。是非お越しください。

情報ネットワークコース

ネットワーク研究室

1301講義室

未来を超えろ!

6G(Beyond 5G)の革新的な世界へようこそ!

6G(Beyond 5G)は次世代の情報通信インフラであり、5Gの特徴である「高速・大容量」、「低遅延」、「多数同時接続」に加え、「自律性」や「安全・信頼性」等の機能の実現が期待されています。

我々の研究室では、キャンパス内に設置されている6G設備を用いた通信速度や電波強度の測定、実証実験を行っており、今回のオープンキャンパスではキャンパス内に設置されている通信設備の見学、デモの紹介を行います。是非お越しください。

情報エレクトロニクスコース

小田部荘司研究室

見学ツアー対象

超伝導体による浮上実験

液体窒素を用いて超伝導体をマイナス200度まで冷却して、その上に永久磁石を浮上させる実験を行います。その様子は、まるでマジックです。

最初に液体窒素を用いていくつかのものを凍らせて、マイナス200度の極低温の様子を紹介します。 その後、超伝導体による永久磁石の浮上実験をします。

超伝導体の示す磁性と通常の永久磁石の磁性とがどのように違うのか、また同じなのかを分かりやすく紹介します。

情報エレクトロニクスコース

髙林正典研究室

1303講義室

ホログラムってなに?

「ホログラム」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、「ホログラム」の正体が何者で何に使えるかを正しく説明することができる人は少ないと思います。

オープンキャンパスでは私たちの研究室で研究対象の一つとなっている「ホログラム」の可能性を紹介するとともに、その魅力的な応用の一つである立体表示に着目してその見え方の特徴を体験してもらいます。市販のホログラムや学生が実験室で作ったホログラムを展示します。是非お立ち寄りください。

知的システム工学分野

会場:講義棟2階

見学ツアーあり

ロボティクス・システム制御コース

田中和明研究室

1204講義室

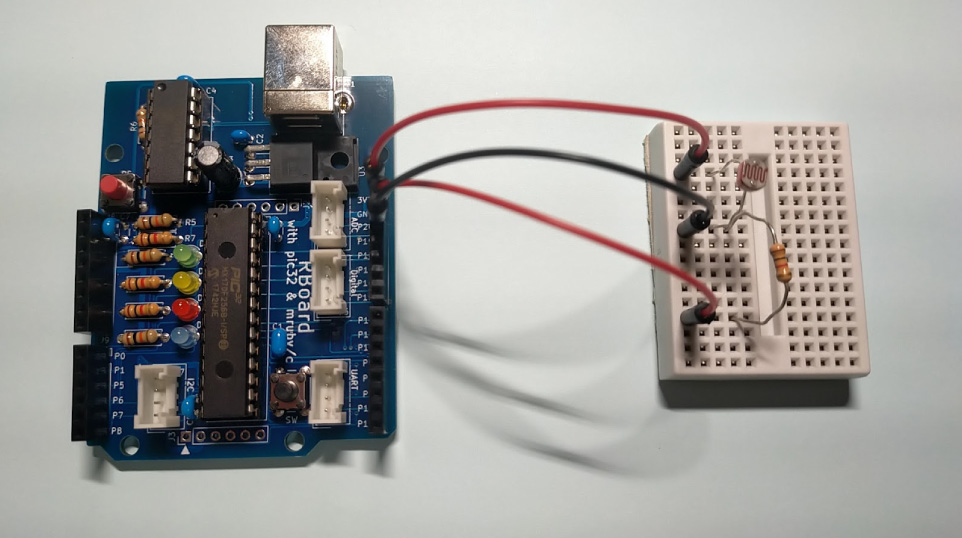

「つながるモノの科学」IoTプログラミング

モノがインターネットにつながる「IoT」のしくみを、実際に体験できる展示です。小さなコンピューター(マイクロコントローラ)とセンサを使って、温度や明るさを読み取り、ライトをつけたり、データを画面に出したりします。身のまわりの変化をどうやって感じ取り、動きに変えるのか ---- IoTの世界を、見てさわって楽しく学んでみましょう!

ロボティクス・システム制御コース

福井善朗研究室

1201講義室

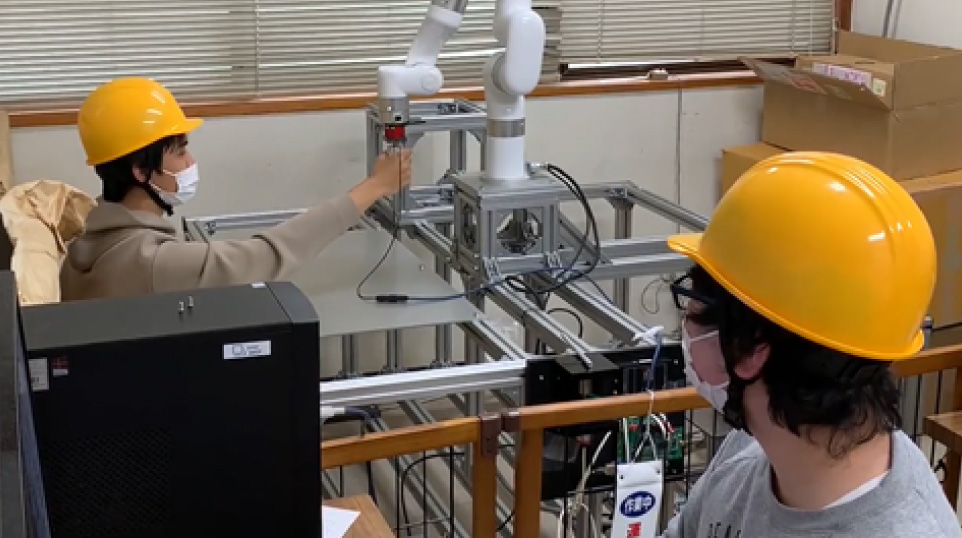

数理の力で思い通りにロボットを動かす

思い通りに動くロボットを作ることはとても楽しい体験です。

そのためには制御則の開発が欠かせませんが、試行錯誤的な開発では動作の精度や安定性に限界が生じてしまいます。そこで役立つのが制御工学であり、数学的な理論に基づいてロボットの動きを設計することで、人間の試行錯誤だけでは到達できない高度なロボット作りを可能にします。

オープンキャンパスでは制御工学に基づき開発された2つのロボットを展示します。

賢いロボットの動作はどうやって作られているの?という疑問へのヒントをぜひ見つけに来てください。

システムデザインコース

鈴木恵友研究室

見学ツアー対象

半導体の未来を切り開く究極の研磨技術

情報と言えばAI、IOT、5Gを思い浮かべますよね。これらを動かすには究極のコンピュータマシンが必要です。意外かもしれませんが最先端のコンピュータは昔からある研磨技術が使われています。この研磨技術は原子レベルでのコンピュータの配線形成に使われています。

九州地区ではこれまでにない半導体ブームで今後も更なる飛躍するものと思われます。

本研究室では日本でも数少ない半導体研磨技術を中心に研究をしています。

システムデザインコース

渕脇正樹研究室

見学ツアー対象

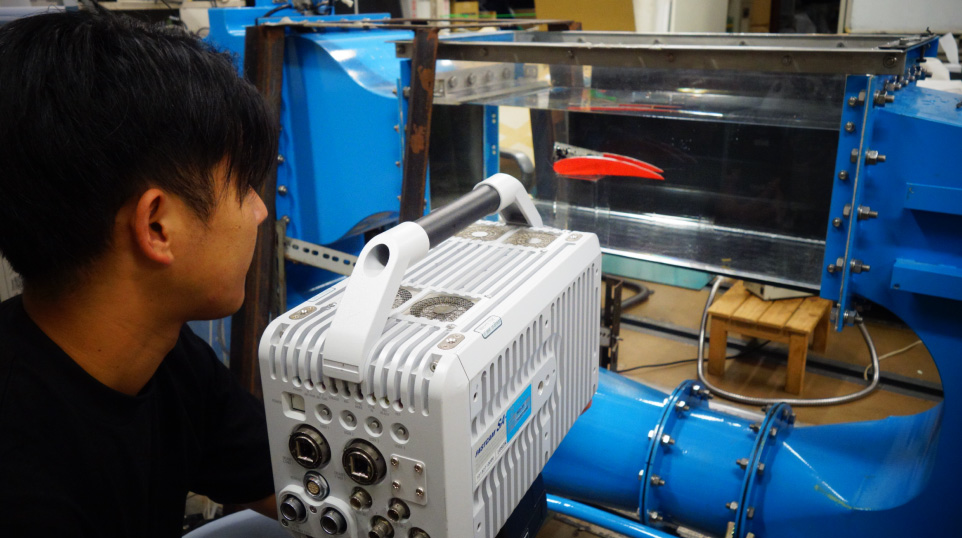

見えない“流れ”を視る!

我々が生活する上で、水や空気の「流れ」は非常に重要なものです。

例えば、飛行機の翼、車、新幹線の形は、何故、あのような形をしているのでしょう。野球やサッカーのボールが変化するのは何故でしょう?鳥や昆虫が空を飛べるのは何故でしょう。

全て、そのまわりの水や空気の「流れ」が影響しています。しかし、我々の眼では、その「流れ」を直接「見る」ことができません。

特殊な方法を使って、その「流れ」を「視る」とどうなっているでしょう。「流れ」の科学について紹介します。

システムデザインコース

カチョーンルンルアン

・パナート研究室

1202講義室

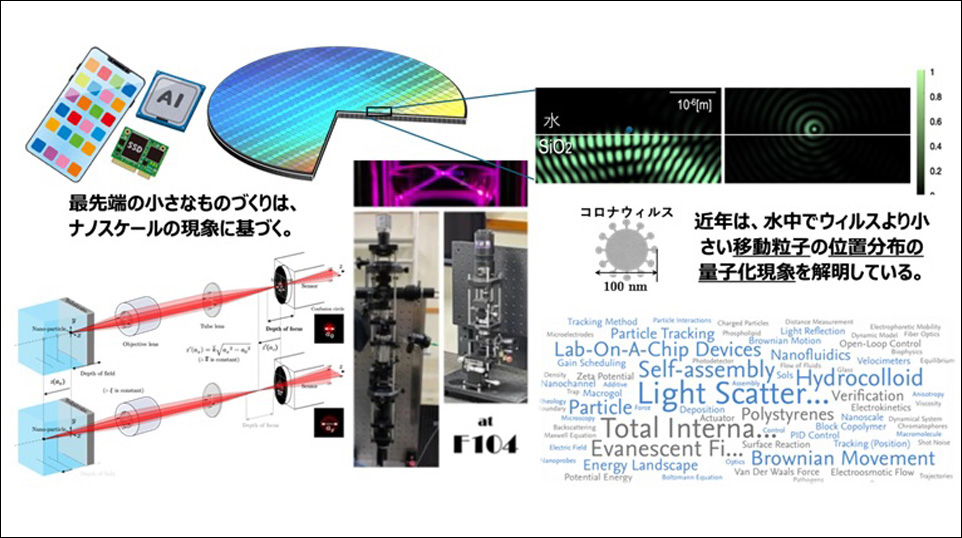

光で固体・流体界面の高速ナノ現象を覗く

身のまわりの便利な道具には、ウイルスより小さな電気機構が活用されています。カメラの画素センサやスマートフォン内蔵の半導体チップがその例です。それらの製造過程では、液を介する未解明の物理現象が多く残されています。私たちはそれらの過程を実験室内で再現し、分子や物体がブラウン運動しながら、機構表面にどのように接近・離反するかの高速挙動を、独自に設計・構築した光学顕微鏡で可視化し、解析しています。展示では、顕微鏡の基本である望遠鏡レンズ群や、光を操作して情報を得るシンプルな原理を、眼で観察し体験できます。

システムデザインコース

村上直研究室

1203講義室

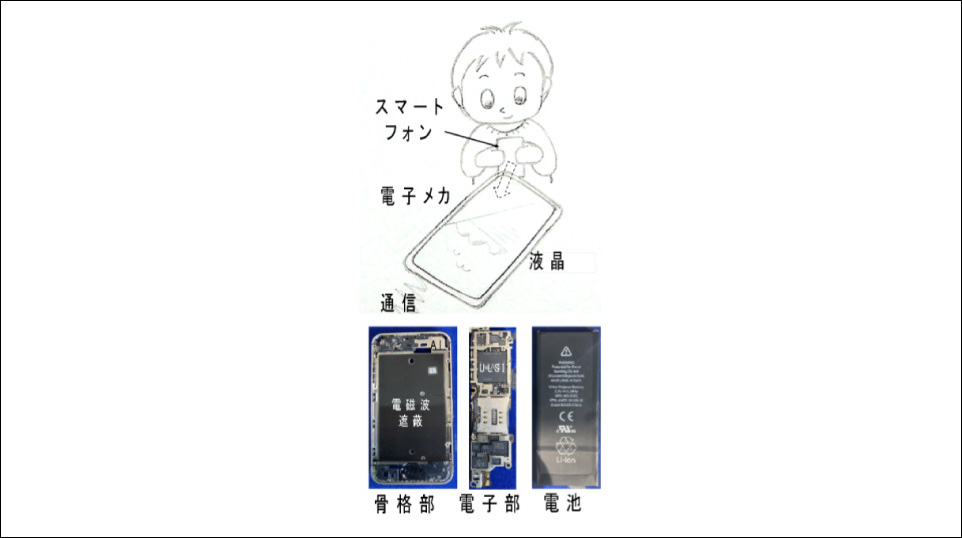

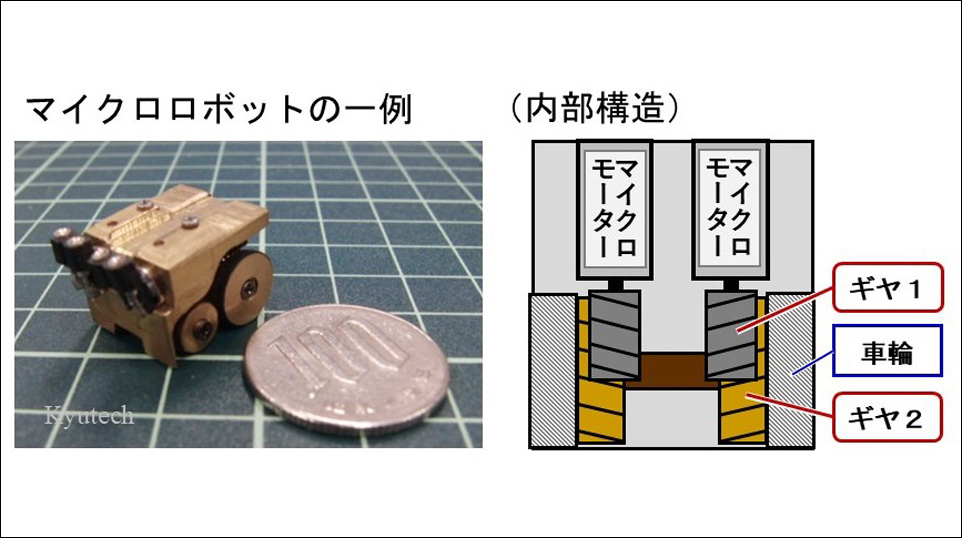

「ミクロな機械」の世界への招待

皆さんの身の回りでは既に、様々な「ミクロな機械」が活躍しています。例えば、スマートフォンを含む電気製品、自動車を含む輸送システムなどの中には多数のミクロな機械(マイクロセンサ)が組み込まれており、それらの安全性・性能の向上や新しい機能の付与のために欠かせません。

オープンキャンパスでは、私たちの研究室の対象テーマの一つである「マイクロロボット」などを展示・実演すると共に、その作り方・使い方、興味深さ・不思議などについて紹介します。

生命情報工学分野

会場:講義棟1階

見学ツアーあり

医用工学コース

竹本和広研究室

1104講義室

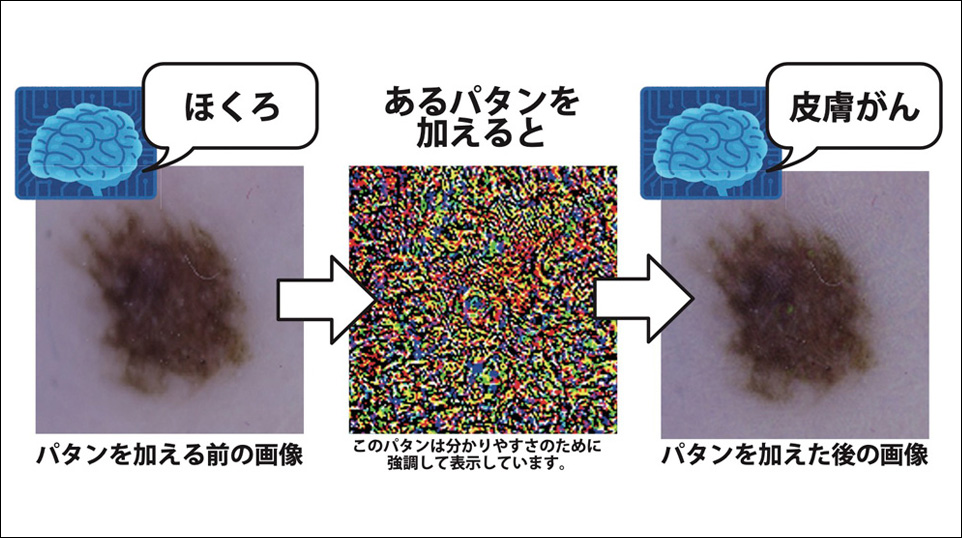

その医療AI、本当に使っても大丈夫ですか?

AI(人工知能)は社会的に注目されています。医療分野においては、医療画像から病気を診断するAIの開発が進んでいます。しかしながら、このようなAIはとても「騙されやすい」ことが知られています。人間には認識できないパタンを入力画像に加えるだけで、AIの診断結果を覆すことができます。このようなAIに診断を任せて本当に大丈夫でしょうか。医療AIの社会応用のためには、このような「騙されやすさ」を評価することが重要です。ここでは、その評価のための計算手法について紹介します。

医用工学コース

岩田通夫研究室

1104講義室

コンピュータを使って、新しい薬や医療を創る

岩田研究室では、AI・機械学習・数理モデルを用いた創薬・医療のための技術開発を行っています。例えば、病気の治療に使われている化合物(薬)が、体の中の細胞に与える影響を調べたデータや、病気に関連するさまざまなデータ、細胞内の複雑な分子間相互作用に関するデータなどを解析し、化合物の新しい作用や効能を発見するための情報技術を開発しています。当日は、これらの手法について紹介します。

環境生命工学コース

花田耕介研究室

1103講義室

見学ツアー

対象

植物を遺伝子改変するためにコントロール!

最近の生命科学では、ひとつひとつの遺伝子や代謝産物の働きを調べるだけでなく、それらを組み合わせて生命現象を再現したり、新しくデザインしたりする流れが強まっています。こうした「設計して理解する」アプローチは、合成生物学と呼ばれています。とはいえ、生命のパーツをうまく設計して、狙った通りの生理的な働きを引き出す技術は、まだ十分に確立されていません。そこで花田研究室では、植物のストレス耐性を高める植物体をつくることをモデルにして、生命システムをどうやってコントロールし、設計できるのかを探るチャレンジに取り組んでいます。

環境生命工学コース

安永卓生研究室・森本雄祐研究室

1103講義室

見学ツアー

対象

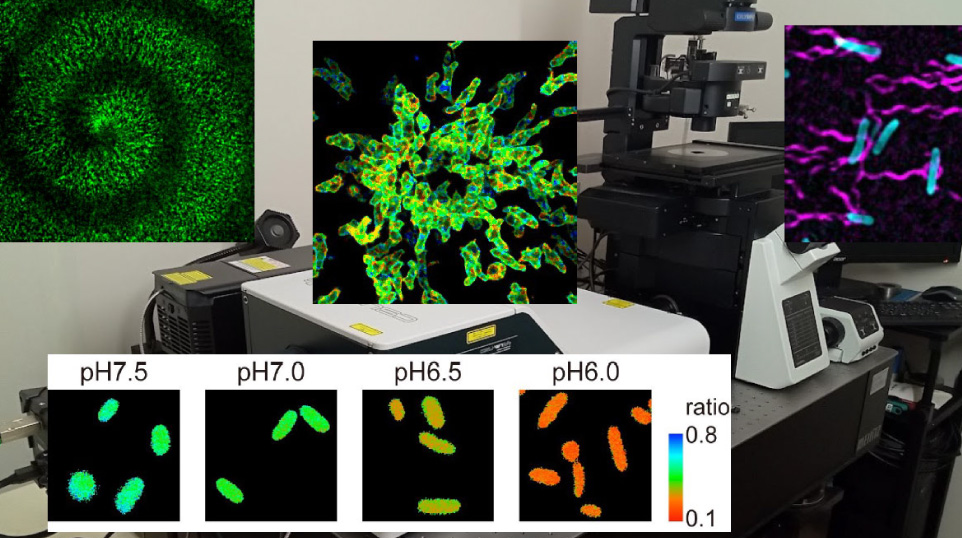

生物の「仕組み」や「かたち」を、目で見て理解する

生命現象を理解するためには、「分子」、「細胞」、「個体」といった様々な階層での観察が必要であり、そこで活躍するのが顕微鏡技術です。研究室では、分子・原子レベルの生命構造を明らかにしたり、蛍光顕微鏡や蛍光プローブを開発・利用することで、皆さんの体を構成しているような細胞ひとつひとつがどのように動き回り、どのように細胞どうしがコミュニケーションをとっているかを研究しています。

クライオ電子顕微鏡や超解像蛍光顕微鏡など、先端的な装置群を紹介し、見学いただきます。

環境生命工学コース

飯田緑研究室

1103講義室

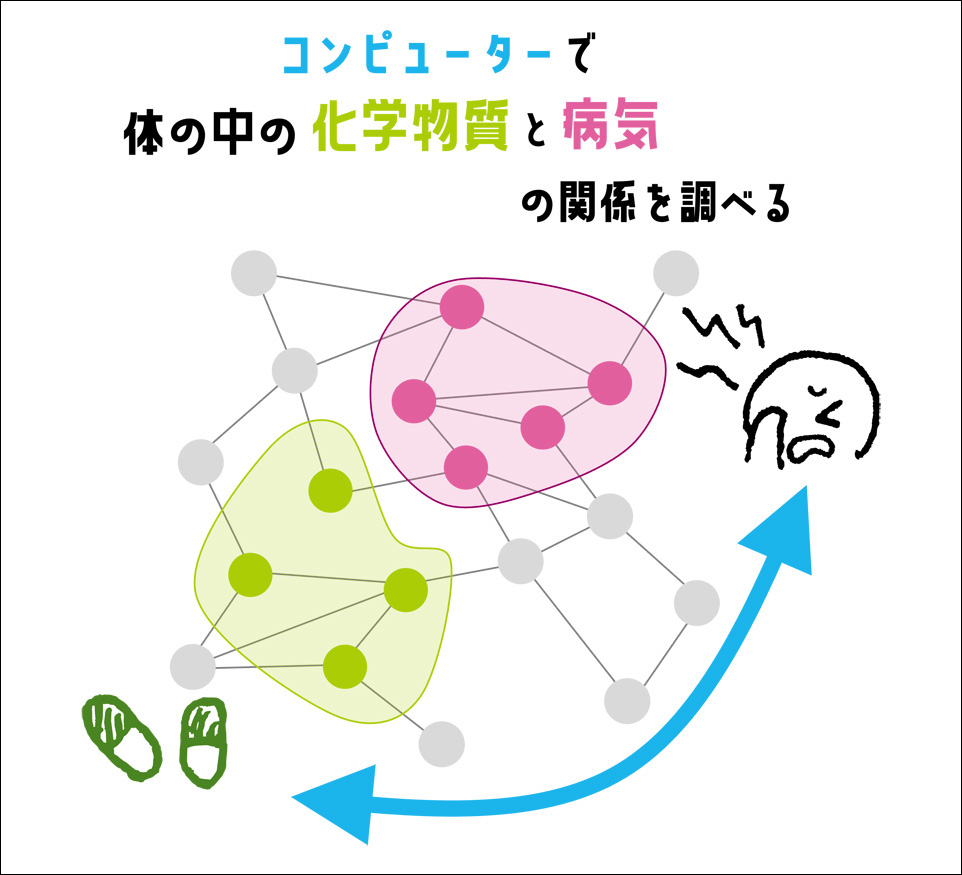

コンピュータを使って、生物実験をせずに化学物質の生物への影響を理解する

飯田研究室では、「世界は化学物質でつながっている」をテーマに、AIなどのコンピューター技術を用いて、生物実験を行わずに化学物質がさまざまな生物に与える影響を研究しています。具体的には、情報科学と生物学を駆使して、化学物質の生体への影響の解明や予測、リスク評価を行っています。化学物質と生体の関係性を解明することで、環境保全や医学分野に貢献することを目指しています。

Contact

九州工業大学 情報工学部

〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4

【お問い合わせ: 広報室】

TEL: 0948-29-7509

※スパム防止のためメールアドレスの@を[at]にしています。送信の際はお手数ですが[at]を@(半角)に置換して下さい。